ESRC项目 生物科技的公众参与

第一课 讲义

(试用稿)

Instructions讲义使用说明:

请参照对应ppt阅读以下文字。标题数字指代对应ppt文件中相应幻灯片顺序。讲义由两部分组成:目前所示为课程核心内容,我们还相应编写了为教师提供的扩展资料及更详细的教学思路解析,您若感兴趣,欢迎通过电子邮件和EMR负责人,英国肯特大学的张悦悦教授联系索取:y.zhang-203@kent.ac.uk)

Main Text讲义正文

1 第一课:公众参与科技:是什么?为什么?

2 为什么要在课程里讲述“公众参与”这个议题?

既然是关于“公众参与”的课程,那没有什么比互动式的开场更合适的了。请先思考两个问题:

1)在你眼中,科学工作者和公众是什么关系?

2)你们觉得当我们提起科技与公众参与的时候,这里指的 ‘公众参与’(public engagement)是什么意思?

其实仔细想想,在网络化、信息化的今天,当获取知识的渠道不仅变得多元化,而且很多新兴的知识枢纽在“去正规化”的同时可以几乎不影响其“专业化”的质量(比如Itune U, Mook等),尤其当代科学本身存在一个“悖论”,即在其越来越分支精细的同时,其进一步发展也越来越依赖于跨学科和跨领域的交流,“公众”和科学工作者的界限是不是还是那么的明晰,某个领域外的“公众”有没有可能会对科技发展有比被动从属而更积极的作用呢?

3.

对于上述两个问题的回答可能多种多样,而且每一个回答都各有千秋,其实对很多做公众参与领域研究的专家而言,现实社会中的科技议题也每每刷新他们对以上两个问题的认识。每一个人在后面几个学时之后,我们还会再次讨论这两个问题,或许每个人的看法都会有些改变。

为了帮助大家进行这方面的思索,第一课首先从下面四个方面给大家搭一个框架:

第一,为什么需要公众参与?我们做科学实验的时候,任何一个严肃的科研工作者都有个好习惯,即在进行某个步骤之前总要问个“为什么呀”,没有必要或者会对科研成果有干扰的步骤我们都不会做,那么对于公众参与这件事也一样,我们得先看看它是不是有必要由科研工作者来做。

第二个方面是公众参与科技的历史:看看科学传播活动怎么从“科普”发展到“公众参与”了,这是叫法的不同还是有些实质的变化?我们会通过一些经典案例看到,欧美科技界在这方面吃过亏,但也因此在这上比中国先走了一步。

第三个方面是看公众参与在全球范围内是如何被逐渐纳入科技体制的:除了英美的经验,作为中国的科研工作者,我们也需要知道自己国家在这方面的法规、政策以及相应的体制支持。最后第四个方面将介绍目前科技公众参与领域总结的一些经验、术语以及提出的问题。

那我们首先从第一个部分说起,下面我们将用三个现实生活的例子展示公众参与这件事在科技发展中其实是多角度的多层次的。

4 案例一:民以食为天,公众参与就从饭碗里的争论说起。

转基因食品是中国当下最热议的社会敏感问题之一。比较著名的新闻事件有:方舟子大战崔永元;转基因大米品尝会;华中农大院士遭围攻。日常生活中大家可能都见到过商品广告上有“非转基因”的字样,父母在朋友圈里转发各种“识别转基因”“转基因的惊人真相”等帖子。围绕“转基因”这一议题,逐渐形成了“挺转派”和“反转派”,两派意见尖锐对立,水火难容。不仅对转基因科研和产业化的进展造成了很大的困扰,甚至导致了社会的割裂。

简单的说,转基因的社会争议聚焦在三个方面,第一是食品安全,第二是环境风险,第三是经济安全。(很多普通消费者关心的是食品安全(food safety),即新技术会不会给自己的柴米油盐酱醋茶带来健康隐患,比如“转基因致癌”“转基因影响生殖”的传言就是基于此。而从环境生态的角度,转基因作物会不会打破生态平衡,干扰自然进化而促成超级杂草,或者基因外溢、基因逃逸?这是一些非政府机构如“绿色和平组织”和环保人士的主要着眼点。此外转基因技术的知识产权会不会颠覆种子和土地的实际使用权?会不会造成资本依赖?这又涉及商业和政治经济安全(security)的问题。)

举这个例子并不是要讨论转基因本身的是非,而是用这个大家多少都了解,或许还多少被其困扰的话题说明,不管是好是坏,其实公众已经在参与科技了,公众出于对切身利益的关切(如食品安全、环境风险等)需要了解相关的科技信息,会去参与讨论,甚至行动,比如在朋友圈传播相关信息(“用嘴投票”),购买带有某种特殊标识的商品(“用脚投票”)。

而不管你是否想承认,至少在转基因这类例子中,公众的舆论和行动已经对科技的研发以及技术转化的快慢与范围有着影响。区别在于,科研界作为一个群体,是置身于外呢,还是对其进行疏导?

5 案例二:建造巨型对撞机

有些人会说,“转基因食品这类应用类科研当然绕不开公众啦!但是 ‘蓝图类’基础科研离日常生活远,连科学家自己都不知道会对社会有什么影响呢,怎么会需要公众参与?公众肯定都没有兴趣!”

但真的是这样吗?举个例子,几年前中国科学院高能物理研究所计划在中国境内建造新的超大型粒子对撞机,该仪器用于测量和研究基本粒子,探索高能物理的基础前沿问题。

但这个和老百姓日常生活看似毫无关系的纯理论研究在从2015年底到2017年初,也在科学界和新闻媒体上引起了一场长达一年多的关于“中国是否应该建造巨型对撞机(粒子加速器)”的争论。丘成桐、杨振宁、何祚庥等知名科学家纷纷参与讨论,表达了争锋相对的立场和观点,引发了社会公众的关注。引发争议的焦点是,这是一项规模、耗资巨大的科学研究工程,造价估计有400-1000亿元人民币。这个规模的经费是什么概念,可以对比一下:杭绍台城际高铁估计约440.2亿元;珠港澳大桥1100亿元;武广高铁1166亿元。

对于一个发展中国家来说,如此大规模的经费和人员投入是否应该用于短期内看不到实际应用的基础科学研究领域?这些经费和人才是否应当流入更为实际、更有应用前景的科研领域,如医学、材料等?公众不仅仅是老百姓,公众也是纳税人,有限的公共经费如何在不同领域之间分配,以及分配的优先顺序,当然是纳税人关心的事情。

如果说花这么多钱就为了一个小小的粒子的话,大概绝大多数人的理性反应都是“当然不值”!但如果你听懂得科研发展程序,明白科技进步逻辑的专家告诉你说,其实巨型对撞机的建造不仅仅在研究基本粒子这一目标,而是会产生深远的连锁效应,会带来巨大的附带收益,如科研人才的培养、工程技术水平的提高、工程实施地区土地价值的提升、中国科研的国际影响力等等,你会不会对这个问题有了新的看法呢?而至于应该如何评估这些“副产品”的价值,内行人是不是应该向作为纳税人的公众说明呢?

做科研研究的人都有这个体会,即在过去20-30年里中国的科研体制化正在不断走向正轨,但科研工作者有的时候或许会忽视的一点是,中国科研变化的大背景是中国社会的方方面面也正在逐渐步入体制的理性化,中国公众也越来越具有公民意识。

上面这个例子说明,即使是非常基础的科学研究(高能物理、宇宙学),却依然不是与公众无关的。因为这些研究需要大量的公共财政经费投入,而作为纳税人,公众会关注这些钱怎么使用。如果这些钱不用在建设大规模的科学研究仪器,还可以用在铁路、桥梁等基础设施建设,可以用于投入医疗健康服务,等等。这样一个基础科学投入的议题,其争论已经引起了社会舆论的关注,引来许多“吃瓜群众”的围观。感兴趣的学生可以在网上搜一下新闻媒体的报道。可见,公众参与已经对“基础科学”“纯科学”产生了影响。公众、舆论的支持还是反对也会对“纯理论”研究的经费投入产生影响。

6 案例三:人工智能的法律监管

另外,公众不完全是科研的“财神”,让公众理解和支持某项科研,不仅仅是为了让他们购买和消费技术(如案例一)或者是对其进行公共资金支持(如案例二),公众对科技发展的参与还有一个更重要的作用,即公众会影响到一个科技怎么发展以及怎么使用。

比如全球热议的下一个科技增长点,人工智能。谷歌的人工智能AlfaGo战胜人类顶尖围棋选手的新闻,是2016年-2017年的打热点。仿佛一夜之间,人工智能和大数据就遍布于我们生活的方方面面。谷歌开发人工智能当然不仅仅是用来下围棋的,该公司旗下的无人驾驶汽车已经上路行驶了。而IBM开发的人工智能Watson也并非是为了在知识问答节目上打败人类,它从大量的x光照片上识别出乳腺癌、肺癌的能力已经超过普通医生了。那这是否意味着,只要技术达到一定水平,人工智能即被自动广泛应用——比如在普通大路上大量行驶、在各大医院里大量坐诊呢?

虽然我们不知道未来怎样,但这个未来图景马上有两个很现实问题,1)人工智能就算能力再强,也不是完美无缺,还是可能在复杂状况中出错。比如以后你开着谷歌智能汽车在马路上忽然遇见几只宠物狗,智能汽车在其既定的规避障碍物的指令设计中自动极速转向,却在这期间剐蹭到旁边的汽车,那这个交通事故的责任应该在你(用户),软件设计者,汽车生产商还是宠物主人身上呢?2)当下的人工智能是基于大量数据的分析训练而实现的,因此相关产业需要不断地收集海量的交通出行和医疗健康数据,掌握的数据越多,人工智能提供的服务就越好。但是数据的收集、分析、交易过程中,如何保护用户的隐私权、所有权和收益权?

目前的法律法规对上述问题还没有明确的界定。而且随着新产品在使用过程中的新状况的不断出现,法律必须随之更新。但和现有的其他法律一样,针对同样的一件事,世界各国的法律必然要根据当地的文化和公众需求来确定。

因此这个例子说明,公众对于新兴技术不仅是给予经济支持那么简单,而是一个社会对某个技术的了解程度,对某个领域的文化认同程度,也会对一项技术在一个社会中的科研规矩、行业规范起到不可小觑的规范作用。一个聪明的技术开发者会尽早地、主动地将公众参与纳入其中,让公众熟悉相关领域的科技信息,了解公众的反应,塑造公众的态度,这样才有利于出台合情合理并且长久稳定的法律法规。

7 课程采纳的“临时定义”(working definition)

各位同学在上述三个案例之后,对科技的公众参与有什么认识和看法?认为什么是“公众参与科技”?

英国公众参与国家协调中心(NCCPE)对“公众参与”是这么解释的:公众参与是关于高等教育和研究将其科研活动和利益与公众分享并接受公众影响的多种方式。公众参与是一个双向的过程, 涉及各方之间的互动和倾听, 目的是产生互惠互利。

公众参与的活动包括科学家给公众做报告、参加科学节、公众加入到“公民科学”研究项目中、科学家和公众共同影响公共政策,等等。具体的形式将会在模块二的课程中详细介绍。

这仅仅是基于本课程的讨论内容所下的暂时的定义。前面提到学术界对于“公众参与”并没有一个公认一致的定义,但大致都会不同程度的强调三点:“双向”、“互动”、“互惠”,即这类科技沟通要通过对话式有来有往的交流,促进公众和科研界的相互理解,并追求社会与科技进步的双赢。

8 小结

以上三个国内的例子是为了向大家展示公众参与科技的必要性,以及现实性:科技对社会的影响无处不在,公众参与对于科技发展和社会发展也很重要。其实随着科学日益分化的今天,很多专业的“科研人”在离开自己的领域之后,对于旁近的科学领域也是门外汉,我们是自己领域的职业人,但同时也是其他领域的“公众”。

当我们听到国内外科研圈里提倡的“负责任的科研”(responsible research),做一个“负责任”的科研人已经不仅仅是指要知道公众是有知情权的纳税人,“负责任”的科研还要求我们还应意识到,随着教育的发展公众其实是有选择权且有辨别力的个体,一个有责任心的科研人员应该意识到自己的科研行为也应对有限的社会资源以及其机会成本负责。

这里并不是说科研课题有高低之分,而是说有些科研的意义和价值并非一目了然,另一方面,它们的波及范围和带来的风险也未必一定显而易见。在后面的课程讨论中大家会发现,有时候帮助大众答疑解惑,与大众沟通,取得大众信任与支持的过程其实也是科研人员自己对自己工作的反思,深入对自己所做行业意义理解的过程。

但如果科技和公众这么紧密联系,为什么现实生活中感觉社会与科技界有“脱节”,甚至偶尔会对立,会走到现在需要单独把“公众参与”提出来的这一步呢?要想知道公众参与是怎么来的,先得看看公众参与是怎么没的。也就是说,从历史上看,科学是如何与公众拉开距离的。

9 汉弗莱爵士做实验

科学一开始就是不食人间烟火的吗?科学脱胎于人们日常的生产和生活实践,早期的科学是大众文化的一部分。

17世纪,英国皇家学会成立之初,“只是一个为科学进行游说的团体,兼作科学辩论的舞台,这一状况持续了150年,其会员中的非科学家人士不比活跃的研究者少”。18世纪,“关于科学的公开演讲至少在城市里成为当时文化生活的特征。演示性演讲鼓励了人们的广泛参与,与此同时,科学仪器被生产出来,并被销售到千家万户,成为人们娱乐的方式。”(相关深入阅读《科学与公众》)

英格兰史上第一次实行交通管制发生在19世纪初,当时英国皇家学会的汉弗莱·戴维爵士创立了面向公众的科学演讲,非常受欢迎,以至于警察不得不为马车让出一条路。

10 法拉第的演讲

-法拉第的每周五系列演讲;圣诞节款待小学生的科学演讲。用一根蜡烛来引入对自然现象的科学考察。

11 马德堡半球实验

17世纪五六十年代,德国马德堡市市长奥托·格里克设计了一个实验,两个铜制的半球壳,中间垫上橡皮圈,灌满水后扣在一起,把水抽出来,使球内形成真空,分别用若干匹马拉两个半球,很难把它们分开。为了证明真空和大气压的存在。1654年在雷根斯堡(每边各15匹马)、1656年在马德堡(每边各8匹马)、1663年(有说1661)在柏林(每边各12匹马),格里克三次在达官显贵、市民大众面前演示了他的实验。

这个实验在中学物理课本上讲过。伽利略在比萨斜塔上做双球下落的实验(虽然历史考据说未必做过)也是这一类的“演示实验”。

(延展阅读:《利维坦与空气泵》,这是科技与社会这一学科领域的一本名著,记录了波义耳在与霍布斯的科学争论中,是如何借助于向人们进行演示实验而战胜对手的。)

12 爱迪生的门罗公园

科学的专业化过程,也就是科学逐渐与公众拉开距离的过程。

一方面,大学里的理论研究越来越深奥,普通人理解的难度越来越大,只有经过长期专业教育和学术训练的精英才能掌握。

另一方面,第二次工业革命、工业实验室的建立,使得科学和技术发明的实验逐渐退出日常生活,主要服务于工业生产。

13 第一次大战中戴防毒面具的德军士兵

两次世界大战中展现科学技术的巨大能量和危险。一战中毒气的使用;二战中原子弹的投放。

1970年代,随着生态危机的出现和环境运动的兴起,人们对于科技发展负面情绪(不支持、不信任)也在蔓延。

14 长崎原子弹爆炸的蘑菇云

公众对科技的负面态度,以及对科学本身失去兴趣,会削弱科学共同体的社会影响力和社会影响力,从而会影响到政府对科学研究的资助。

衔接:公众参与科学对任何一个国家和任何一个科研工作者来说都是有个从陌生到熟悉的过程。 以英国为例来说明这一过程。

15 “公众理解科学”这一提法的由来

1985年,英国皇家学会发布了题为“公众理解科学”的报告(Bodmer Report),从而引发了一场从英国开始,逐渐散布到世界各地的“公众理解科学运动”。(Public Understanding of Science运动的起始)

这份报告强调了科学技术的重要性,对产业发展、国家繁荣,以及普通民众的日常工作和生活都很重要。(沟通的目的既是为民众自己,也是为国家)

公众需要理解的,既包括科学知识、科学方法和科学成就,也包括科学的局限。(强调理解科学的方法、精神,甚至局限,而不仅仅是知识)

皇家学会把推进公众理解科学作为自己的一项主要目标,并提议政府、企业、新闻媒体、中小学校来促进公众理解科学,尤其是科学家个人要学会与公众交流。(多主体参与,尤其强调科学家的主动性)

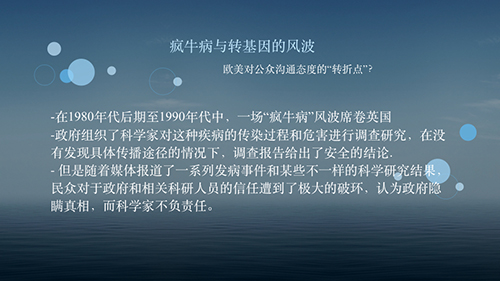

16 疯牛病与转基因的风波

然而,就在1980年代后期至1990年代中,一场“疯牛病”风波席卷英国,从发现一种牛身上的传染性疾病(BSE),到一步步发现这种疾病可以跨物种传播(牛、羊、猫、人),民众担忧日常食物的牛肉、牛奶的安全性,人心惶惶。在此期间,政府组织了科学家对这种疾病的传染过程和危害进行调查研究,在没有发现具体传播途径的情况下,调查报告给出了安全的结论,而政府官员也多次出面谈食品安全问题,试图消除恐慌、树立信心、支持农业。但是随着媒体报道了一系列发病事件和某些不一样的科学研究结果,民众对于政府和相关科研人员的信任遭到了极大的破环,认为政府隐瞒真相,而科学家不负责任。由于疯牛病的前例,1990年代以来关于转基因农作物和食品的问题,公众对政府的信任很难建立。

17.

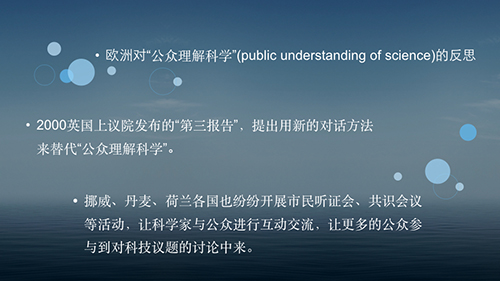

“公众理解科学”(public understanding of science)暗含的一个预设是,公众对于科学不够支持,主要是由于缺乏对科学的认识和理解,一旦人们知识水平提升,对科学有更多的了解,就自然而然地支持科学。

但这个预设是有问题的。经过多年推行“公众理解科学”,人们发现,普通民众的科学素养提高了,对科学的兴趣也增加了,但是对于科学的态度却并没有因此而变得更为积极。反而,由于诸如疯牛病事件上的沟通不畅,以及对于转基因技术的争议,公众对于科学家和政府的信任降低了。

学者们反思“公众理解科学”的预设和进行沟通的方法,提出了“公众参与科学”,认为科学界与公众的沟通应该是互动的、双向的,不仅要向公众传递科学知识和方法,让公众来理解科学,同时还需要让公众表达自己的关注和诉求、问题和疑虑。

2000英国上议院发布的“第三报告”,提出用新的对话方法来替代“公众理解科学”,挪威、丹麦、荷兰各国也纷纷开展市民听证会、共识会议等活动,让科学家与公众进行互动交流,让更多的公众参与到对科技议题的讨论中来。

这对科技工作者提出了更高的要求,在与公众的交流中,不仅仅是作为一个知识的传递者,而且要更多考虑公众的态度和看法,尤其需要媒体发挥作用,科技工作者在公众参与中需要学会如何与媒体合作。

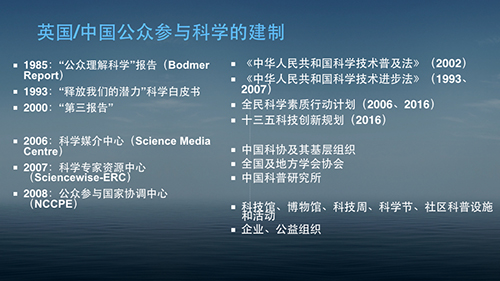

18. 英国公众参与科学的建制

1985年皇家学会的“公众理解科学”报告

1993年发布题为《释放我们的潜力》的科学白皮书:科技办公室每年拨款450万英镑用于支持公众理解科学活动,所有的研究理事会都将公众理解科学活动作为其任务之一。

2000年上议院的“第三报告”:疯牛病破坏了公众对政府科学顾问的信任;许多人开始对迅速科技发展,特别是生物技术以及IT,感到焦虑;此次信任危机对英国社会以及英国科学界影响巨大。

2006年成立了科学媒介中心(Science Media Centre),负责沟通科学界和新闻媒体。

2007年商业创新部成立了科学专家资源中心(Sciencewise-ERC),负责组织公众对话来辅助科技议题的政策决策

2008年英国高等教育资助委员会联合英国研究委员会成立了“公众参与国家协调中心(NCCPE)”,主要目的是帮助和支持高校进行公众参与活动,提高大学进行公众参与的能力,改变高等教育的“象牙塔”文化。

英国的公共参与科技的政策发展过程中:

– 走过弯路,其实几乎也可以说是在食品安全引起公众恐慌后进一步推动这个反思;

– 科研工作者开始也不愿意;公众也充满质疑;

– 也是需要从上到下的努力,上至政策出台、制度建立,下至个人的投入、探索和推动;

– 其实现在也不完美,但是经过20年的发展,已经有很多优势了,具体的优势、经验、教训会在后面课程中详细介绍。

我国公众参与科学的相关建制

相应法规列表见ppt,通过法规题目和发表年份可以看出中国政府对公众和科学界的互动是越来越关注的,虽然中国很大程度上还停留在“科普”这个单向交流阶段,但最近几年也逐渐强调科学与公众对话方式多元化,鼓励公众参与到科学到中等。

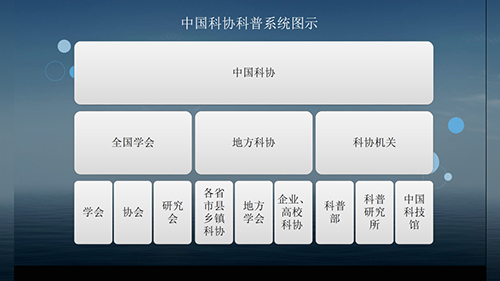

主要进行科普、科学传播的部门是中国科学协会(简称:中国科协)。该协会是全国各地专业学会、协会(如:物理学会、冶金协会)的统一组织。科协系统在全国各地市、高校、企业建有基层组织(站点)。科协下属有一个专门的研究机构“中国科普研究所”,负责进行与科普相关的学术理论研究。

各省市建有若干科技馆、博物馆(如北京市科技馆、首都博物馆),日常有很多科普的展览、互动节目,时不时会组织科技周、科学节这样的大型活动。如果大家留心观察,可以看到很多社区、街道有科普公告栏之类的设施,有时也会看到科普进社区一类的活动。

此外,一些企业、公益组织也会不定期组织一些科普相关的活动。

19 中国科协科普系统图示

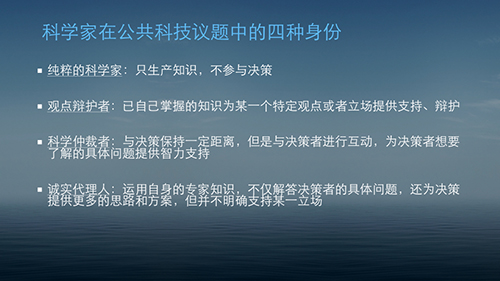

20 科学家在公共科技议题中的四种身份

(深入阅读:皮尔克《诚实的代理人》)

纯粹的科学家:只生产知识,不参与决策

观点辩护者:用自己掌握的知识为某一个特定观点或者立场提供支持、辩护(如:挺转派和反转派)

科学仲裁者:与决策保持一定距离,但是与决策者进行互动,为决策者想要了解的具体问题提供智力支持(如:咨询委员会,法庭上的专家证人)

诚实代理人:运用自身的专家知识,不仅解答决策者的具体问题,还为决策提供更多的思路和方案,但并不明确支持某一立场(如果你的目标是A,方案a是好的或者不好的,此外还可以考虑方案b\c\d…;如果你的目标是B,方案x是好的或者不好的,此外还可以考虑方案y\z…)

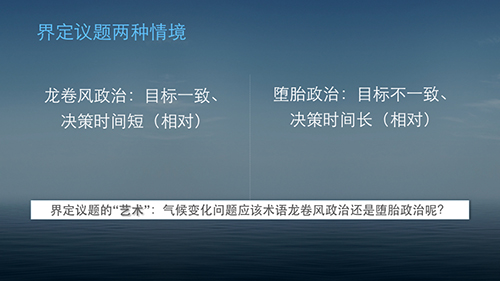

21 界定议题两种情境

(深入阅读:皮尔克《诚实的代理人》)

龙卷风政治:目标一致、决策时间短(相对)。设想一个场景,50多个人在一个礼堂里,准备听一个讲座。忽然收到紧急通知,说龙卷风马上要来袭,于是现场混乱了,有的人相信,有的人不相信,有的人开始收拾东西,有的人在商量逃生的方案。在这个情境当中做决策,可以认定大家的目标是一致的,就是确保自己的人身安全。此时对于信息的可靠性的判断对于决策很关键。而且由于决策时间相对很短,可以选择的范围并不多,在这个情境中就是原地不动,或者躲到地下室里,或者各自分散回家。在这样的情境中,科学家需要判断信息的可靠性(相对忽略精确性),并迅速得出较为一致的结论。

堕胎政治:目标不一致、决策时间长(相对)。而堕胎政治的情境就很不一样。在美国,堕胎是一个高度争议的议题。某些宗教信仰认为堕胎绝对不可接受,而另一些人群不持有该信仰,则认为堕胎涉及很多基本的人权和健康权利。这些基本价值观的分歧,使得是否允许/禁止堕胎的争论无止无休,不同立场者相互无法说服。而且围绕着堕胎行为的各种生命、医学、健康的信息,对于他们能够达成一致的决策并不产生多大的影响。各方有充分的时间去选择支持自己立场的科学证据。科学家在其中,除了要对自己的立场、价值观的分歧有自觉之外,还可以做的是审视各种证据在科学上的精确性和可靠性,审查各种证据对于立场能否有效地支撑。

可见界定议题是有“艺术”的。将某个议题进行不同的界定,会影响对于科学证据的处理,以及决策方式的确定。

例如,气候变化问题应该属于龙卷风政治还是堕胎政治呢?有人会有意识地把它界定为龙卷风政治,有人会有意识地界定为堕胎政治 。界定为龙卷风政治,那么就应该接受科学界对于气候变化的成因和危害有基本一致的“定论”,而人们应该立即根据这些定论来决定我们的行为,节能减排、更换能源、保持水土资源等等。界定为堕胎政治,就会特别关注气候科学研究中的各种“分歧”,各种证据和结论中的不明确的部分,并且会追溯这些研究的价值立场的区别,驳斥其证据的可靠性,将气候问题的科学证据附属于立场千差万别的国际政治经济谈判。

这两种界定议题的情境,只是比较典型的类型。现实中的很多问题和争议,其实是这两种类型在一定比例上的混合,而且随着时间推移和情况变化,混合的比例还会不断变化。所以我们需要根据现实的状况,去识别他人界定议题的“艺术”,以及选择自己界定议题的策略。

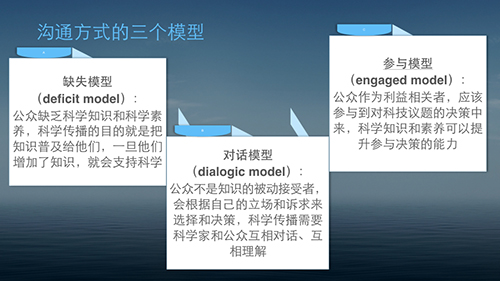

22 沟通方式的三个模型

缺失模型(deficit model):公众缺乏科学知识和科学素养,科学传播的目的就是把知识普及给他们,一旦他们增加了知识,就会支持科学。

对话模型(dialogic model):公众不是知识的被动接受者,会根据自己的立场和诉求来选择和决策,科学传播需要科学家和公众互相对话、互相理解。

参与模型(engaged model):公众作为利益相关者,应该参与到对科技议题的决策中来,科学知识和素养可以提升参与决策的能力。

结合之前的界定议题的不同情境,进一步说明每种模型的利弊。比如在龙卷风政治的情境下缺失模型也许更合适;参与模型也会有短处,并没有哪一种模式就一定是最有效或最好的。需要保持科学的审辨性(be critical)。

23 参与效果

如何将参与成果反馈到决策中

如何评估参与的价值

在没有实际例子的情况下,很难演示什么叫“参与效果”,这里想指出的是,再次强调公众参与是个“双向”的过程。科技工作者或者科研机构引导公众参与不仅要有的放矢(比如解答哪方面的问题,改变哪些看法等),而且是个长期往复的持续过程,即也应考虑好可以从公众那里汲取哪些信息,这些信息可以与哪些方式获取(比如意见表),可以用于科研的那些方面(比如是调试科研路径,产品设计,宣传口径)。

24 小结

这是刚才提到的一系列名词术语。

这是本节课的take away,以后的课程中可以会用到这些术语,大家自己也可以尝试用这些知识来分析生活中遇到的科学传播的例子

25 下节预告

下节课将进一步从生物技术本身的一些现代特性(如不可知性,不确定性等)来分析其对社会的影响和监管挑战,公众参与为何能成为需要灵活管理的生物技术的一个有效的软性的规导手段。

26 课后作业

找一份转基因争议的资料,文章、帖子、节目视频等均可

尝试用本节课所提到的理论去分析,你能否分析出为什么转基因科技在中国引起那么大社会反响的根源有哪些?下面的问题或许会有帮助:

1)所找资料里,争论各方都是谁?各自对转基因技术是什么观点,转基因分别涉及到他们哪些利益?(注意“隐形的”利益相关方,比如媒体本身有的时候不仅是纯中立的中介,还有商业利益链和政治利益链)

2)科学家在这里是什么角色?科学家们是站在一起的吗?

3)争论各方是在同一个议题情境下的吗?如果不是,它们分别怎么设定的转基因的情景?

4)争论各方采取了那些沟通模式?沟通效果如何?